地酒販売、どぶろく製造

秋田県能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口104

地酒販売、どぶろく製造

秋田県能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口104

米代川と藤琴川が合流する地点にある、能代市二ツ井町荷上場地区。ここはかつて舟運の拠点となった場所でした。舟で運ばれてきた荷物の上げ下ろしの場であったことが「荷上場」の地名の由来とされています。また、羽州街道の要所でもあり、人や物流の拠点として大きく栄えた地です。

2022年、この地で江戸末期に造られていたとされる地酒「坂野泉(さかのいずみ)」が、約200年の時を経て復活しました。

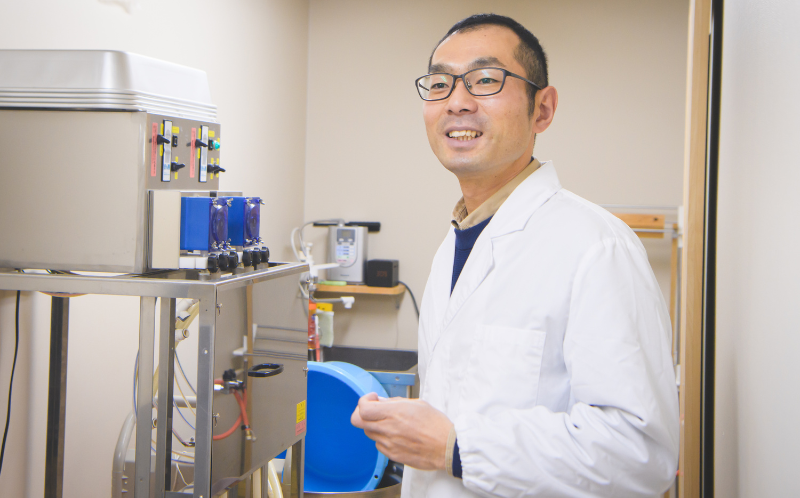

地酒「坂野泉」を復活させたのは、荷上場に140年続く酒販店「伊藤謙商店」の5代目、伊藤樹さんです。地元ならではの産品がないことに歯がゆさを感じていた伊藤さんは、酒の販売に止まらず、自らどぶろく特区の認定を受け、店の裏手に設けた小さな醸造所でどぶろくを製造しているのです。

新商品を考えるなかで、伊藤さんは、江戸時代、荷上場には酒蔵があり、それが自店の向かいにある旧家「菊池家」が営んでいたものであることを知ります。

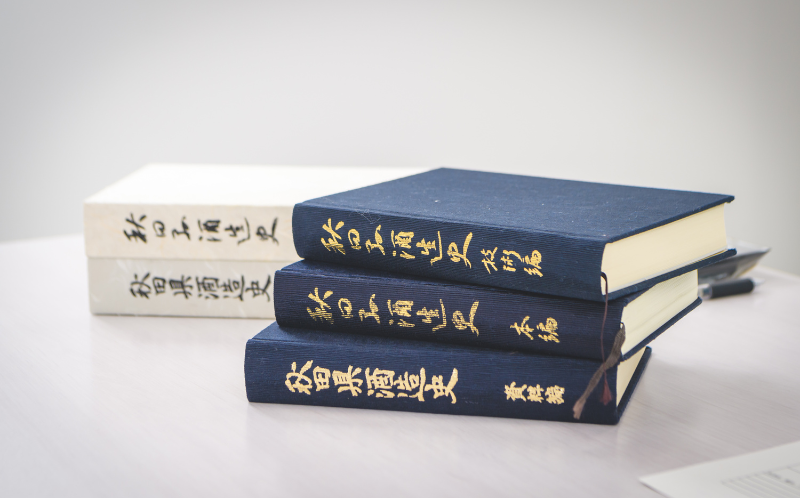

菊池家には、今でも当時の看板が残っており、そこに書かれていたのが「坂野泉」という銘柄でした。「この酒を復活させたい」そんな思いが、伊藤さんの中に芽生えます。

菊池家に残されていた古文書をもとに、当時の酒を再現しようと秋田県総合食品研究センターを訪ねますが、解読困難のため正確な配合には辿り着きません。しかし、そこで諦めないのが伊藤さん。

センターの技術指導と、秋田の酒の歴史や技術が記された書籍『秋田県酒造史』をもとに江戸時代の酒造りについて調べ、当時の酒を目指します。

当時は酒米がなく精米技術も発達していなかったことから、精米歩合88%の主食米のあきたこまちを使用することに。飲み口も、現在の日本酒やどぶろくと比べると濃く、甘いものだったと推測し、麹をふんだんに用い、仕込みには水ではなく酒を使う「再仕込み」の方法を採用。試行錯誤の末、4年の歳月をかけて坂野泉を完成させました。

「酒販店として日本酒を取り扱うなかで、興味がどんどん深くなって、知るほどに自分も造りに関わりたくなっていったんです。何度失敗しても『次はどうしたら美味しくなるかな?』と、常にわくわくしていましたね」と、伊藤さん。造りに携わることで、時間と手間をかけて造られる酒の素晴らしさをあらためて実感するようにもなったといいます。

また、こんなふうにも話しています。「このような小さな規模でもできるので、何かの傍でも、酒造りをする事業者が増えると、秋田の酒の文化はさらに面白くなっていくと思います。若い人がもっとチャレンジしてくれるといいですね」。

完成した坂野泉は、眩しいほどに白く、伊藤さんが目指したとおりの濃厚な味わい。一口含むと米の旨味がいっぱいに広がります。

「甘みも酸味もしっかりあるので、食事に合わせるよりも、食前酒や食後にデザートのような感覚で飲んでいただくのがおすすめです」と、伊藤さん。200年前の荷上場の情景を想像しながらいただくと美味しさもよりいっそう増します。

「おかげさまで、この酒を求めて遠方からいらっしゃるお客様も増えました。二ツ井には、加護山精錬所跡、きみまち阪公園、高岩神社など歴史を感じる名所や自然もたくさんあります。この酒を通して、この地域の魅力を知ってもらい、盛り上げていけたらと思っています」。

坂野泉を通して、伊藤さんはふるさとの未来も見つめています。

200年前に造られていた地域の地酒ブランドをどぶろくとして復活させました。当時の歴史や技術を考慮した米の旨味とコクを感じさせる濃醇な味わいです。【あきた食のチャンピオンシップ2023部門金賞・秋田県知事賞】

伊藤樹さんが最初に作ったどぶろく。世界自然遺産・白神山地の麓二ツ井町で大切に育てた自家栽培米「めんこいな」を55%まで丁寧に磨き、まろやかで柔らかい白神山地の天然水と、景勝地きみまち阪公園の桜の花から分離した「秋田美桜酵母」で仕上げました。

創業1878年(明治11年)。薬屋として開業後、全酒類販売免許を取得。現在は酒販店として営業する傍ら、2015年には、どぶろく特区による濁酒製造免許取得し、美桜どぶろく「きみまちの詩」の製造・販売を始める。