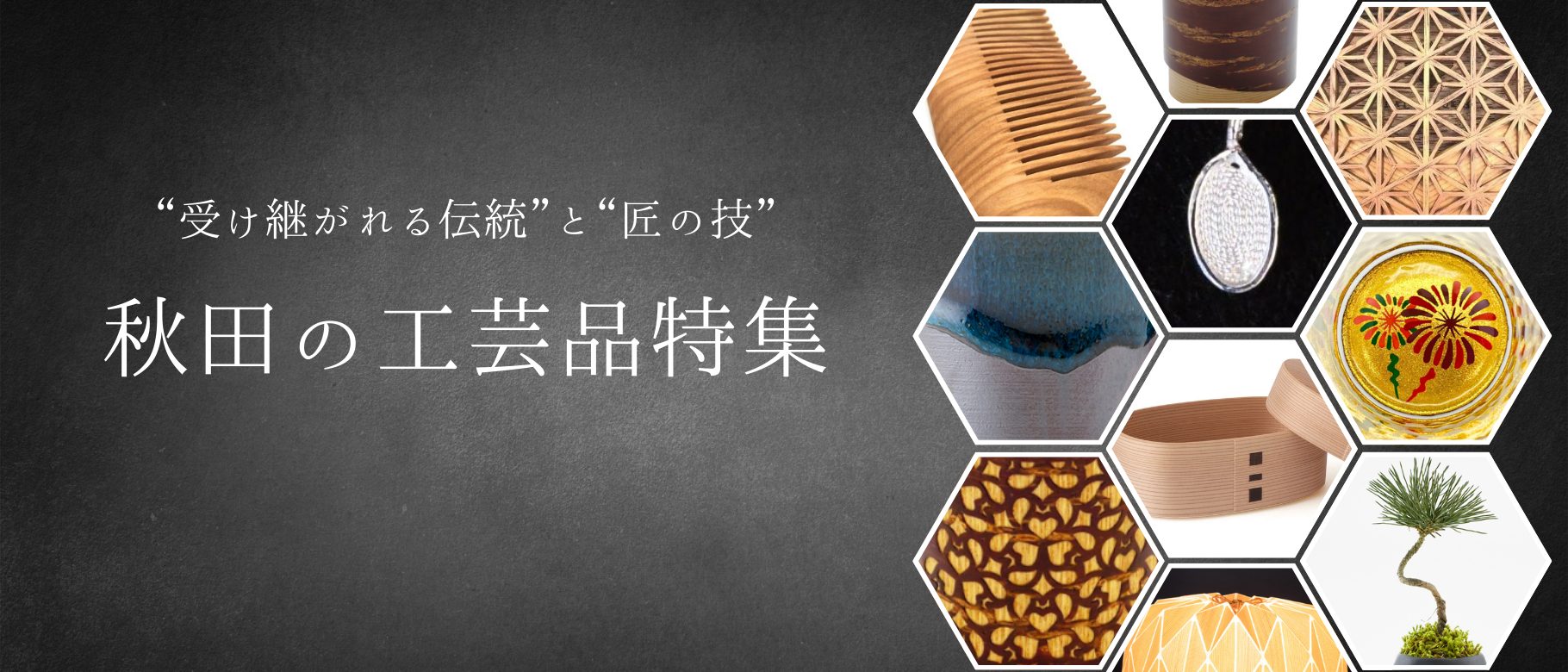

秋田県は、豊かな自然と歴史が育んだ伝統工芸の宝庫です。樺細工や川連漆器、大館曲げわっぱなど、職人技が光る工芸品は、使うほどに味わいが増します。

本記事では、秋田県を代表する4つの伝統工芸を厳選してご紹介。美しさと実用性を兼ね備えた品々の魅力や特徴を詳しく解説します。秋田の伝統文化に触れたい方や、お土産選びに迷っている方は必見です。

秋田県ってどんな?

秋田県は、日本海に面した東北地方の県で、季節ごとの美しい風景と、豊かな自然が魅力の地域です。

世界遺産・白神山地のブナ原生林や、神秘的な雰囲気のある田沢湖など、絶景スポットが満載。また、冬の雪景色も圧巻で、横手のかまくらや秋田竿燈まつりなど、季節ごとの伝統行事も見どころです。

食文化も魅力的で、きりたんぽ鍋や稲庭うどん、いぶりがっこなど、秋田ならではの味が楽しめます。また、米どころとしても有名で、日本酒の名産地としても知られています。

歴史的には、古くから米作りを中心に発展し、武家文化や伝統工芸が根付いています。なまはげの伝説が残る男鹿半島や、風情ある角館の武家屋敷など、歴史と文化を感じられるスポットも多数あります。

伝統工芸品とは?

伝統工芸品とは、長年にわたって受け継がれた技術や材料を使い、職人の手仕事によって作られる工芸品のことです。日本には伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)があり、その要件を満たしたものが伝統的工芸品として国に指定されます。

主に日常生活で使われること、手作業が主要な工程であること、100年以上続く技術や材料が用いられること、地域産業として成り立っていることが条件です。例えば、秋田県の大館曲げわっぱや川連漆器(かわつらしっき)などがその代表です。

秋田の伝統工芸品4選

樺細工(かばざいく)

樺細工は、秋田県仙北市角館町で受け継がれる伝統工芸品です。名前に樺とついていますが、実際に使われるのは山桜の樹皮。独特の光沢や深みのある色合いが特徴で、茶筒や文箱、アクセサリーなど幅広い製品が作られています。

この技法は、約230年前に武士の副業として始まり、やがて角館の地場産業として発展しました。湿気を防ぎ、乾燥を和らげる特性を持つため、茶筒として特に重宝されています。また、「型もの」「木地もの」「たたみもの」の3つの技法があり、それぞれ異なる美しさや実用性を持つのも魅力の一つ。

現代では、伝統を守りながらもモダンなデザインを取り入れた製品が増え、国内外から注目を集めています。

詩の国商店オンラインストア

>>「【全国伝統的工芸品公募展 入選】HEART CLOVER 花梨|樺細工/ギフト|木元桜皮工」のご購入はこちら

川連漆器(かわつらしっき)

川連漆器は、秋田県湯沢市川連町で作られる伝統的な漆器です。約800年前の鎌倉時代、源頼朝の家臣であった小野寺道矩公が、農民の副業として武具に漆を塗る技を教えたことが始まりとされています。その後、江戸時代になると、椀や重箱などの生活用品が作られるようになり、庶民に広まりました。

川連漆器の最大の特徴は、その堅牢さと実用性。柿渋や炭粉を使った独自の下地技法によって耐久性が高められ、長く愛用できる漆器として親しまれています。また、漆を塗ったまま仕上げる花塗りの技法により、ふっくらとした温かみのある風合いが生まれます。さらに、沈金や蒔絵などの装飾技術も取り入れられ、美しい意匠が施された漆器も魅力の一つです。

現在は、椀を中心に多様な製品が作られ、全国へと販路を広げています。伝統を守りながら、現代の暮らしに合った新しいデザインの製品も生まれ続けており、実用性と美しさを兼ね備えた川連漆器は、今もなお多くの人々に愛されています。

詩の国商店オンラインストア

>>「川連漆器」のご購入はこちら

大館曲げわっぱ

_1640827986341-scaled-e1740824554956.jpg)

大館曲げわっぱは、秋田県大館市で受け継がれてきた伝統工芸品で、秋田杉の美しい木目と優しい香りが特徴です。薄く削った秋田杉を熱湯で柔らかくし、丁寧に曲げて形を作り、山桜の皮で綴じることで、軽くて丈夫な仕上がりになります。ご飯の余分な水分を適度に吸収し、ふっくらと美味しい状態を保つため、弁当箱やおひつとして昔から親しまれています。

その歴史は約1300年前まで遡り、産業として本格的に発展したのは17世紀後半。大館城主・佐竹西家が武士の副業として奨励したことで、多くの職人が技術を磨き、伝統を受け継いできました。昭和55年には国の伝統的工芸品に指定され、現在では弁当箱やおひつに加え、コーヒーカップやぐい呑みなど、現代のライフスタイルに合った製品も作られています。

詩の国商店オンラインストア

>>「【曲げわっぱ】親子弁当(中)|工芸品|大館工芸社」のご購入はこちら

秋田杉桶樽

東北経済産業局より画像を引用

秋田杉桶樽は、秋田県の大館市や能代市で古くから作られている伝統的な木工品です。平安時代後期にはすでに存在し、江戸時代には秋田藩の奨励により一大産業となりました。秋田杉の美しい木目と香り、優れた吸湿性や断熱性を活かした桶や樽は、お酒や漬物の保存に最適です。

熟練の職人が一つひとつ手作業で作り上げ、柾目の木材を使った桶、板目の木材を使った樽が特徴的。竹や銅製の箍(たが)でしっかりと締めることで、耐久性も抜群です。近年では、プラスチックや金属製の容器が普及していますが、秋田杉桶樽はその品質の高さから再び注目されています。

秋田のその他の工芸品4選

川連こけし

湯沢市より画像を引用

川連こけしは、秋田県湯沢市を中心に作られる木地山系に分類される伝統こけしです。その起源は江戸時代後期に遡り、木地師たちが子どもの玩具や湯治場のお土産として作り始めたのが始まりとされています。明治時代以降、木地師が漆器の産地・川連に移住したことで、この地でもこけし作りが盛んになり、木地山系川連こけしとして発展しました。

川連こけしの特徴は、頭と胴が一体になったつくりつけの構造や、赤い水引や手絡(てがら)が施された頭部の装飾です。また、工人によって表情やデザインが異なるため、一つひとつが個性豊か。現在では、その素朴で愛らしい姿が全国のこけしファンに愛され、観賞用や贈答品としても人気を集めています。

イタヤ細工

秋田県産業労働部地域産業振興課より画像を引用

イタヤ細工は、秋田県仙北市角館町の雲然地区で受け継がれる伝統工芸品です。イタヤカエデの若木を細く裂き、帯状に加工したものを手作業で編み上げることで、美しく丈夫なかごや箕(み)、ざる、バッグなどが作られます。その歴史は200年以上に遡り、農閑期の副業として発展しました。

特に有名なのが、木を裂いて形作るイタヤ狐やイタヤ馬といった素朴な玩具。近年では、山ブドウやクルミを組み合わせた新しいデザインも登場し、日用品としての魅力が再認識されています。また、使い込むほどに飴色に変化し、味わいが増していくのも魅力の一つです。

秋田銀線細工

秋田銀線細工は、秋田市で受け継がれる繊細で優美な銀細工の技術です。平戸細工とも呼ばれ、細く撚った純銀の銀線を手作業で渦巻き状に成形し、華やかな模様を作り出します。

その歴史は江戸時代に遡り、秋田藩の武具や装身具の装飾として発展しました。明治時代には庶民向けのアクセサリーが生産され、現在も職人の手によって美しいブローチやペンダントなどが作られています。最大の特徴は、わずか0.2mmほどの銀線を指先とピンセットで操る緻密な技です。

詩の国商店オンラインストア

>>「秋田銀線細工」のご購入はこちら

中山人形

横手市より画像を引用

中山人形は、横手市で生産される伝統的な土人形で、精巧な模様と鮮やかな色彩が特徴です。江戸末期から明治にかけて誕生し、郷土玩具として親しまれてきました。特に、毎年制作される干支土鈴は人気が高く、昭和54年には年賀切手の図案にも採用され、全国にその名が広まりました。

もともとは子どもの遊び道具として親しまれ、ひな人形や歌舞伎の舞台を再現した人形が作られていましたが、現在では、かまくらや竿燈、秋田犬など、秋田の文化や風物詩をモチーフにしたものも多く制作されています。

まとめ

秋田県の伝統工芸品には、長年受け継がれてきた職人技と、使うほどに深まる魅力があります。もし秋田を訪れる機会があれば、ぜひ工芸品に触れ、その歴史や技法を体感してみてください。実際に手に取ることで、写真や言葉では伝わりきらない温もりを感じられるはずです。

また、オンラインショップや展示会などでも購入できるので、暮らしに取り入れてみるのもおすすめ。お気に入りの一品を見つけ、秋田の伝統を日常に取り入れてみませんか?