秋田県といえば何が思い浮かぶでしょうか。おいしい食べ物やお祭りなどもありますが、何といってもなまはげの行事を外すことはできないでしょう。

ですが、「なまはげ」という言葉やどんな姿をしているのかを知っていても、なまはげがどんなものなのか、どのような行事が行われているのかを知っている人は、地元の人以外は多くありません。

そんななまはげについてや、秋田県で楽しめる、なまはげをより身近に感じられるものなどを詳しく紹介していきます。

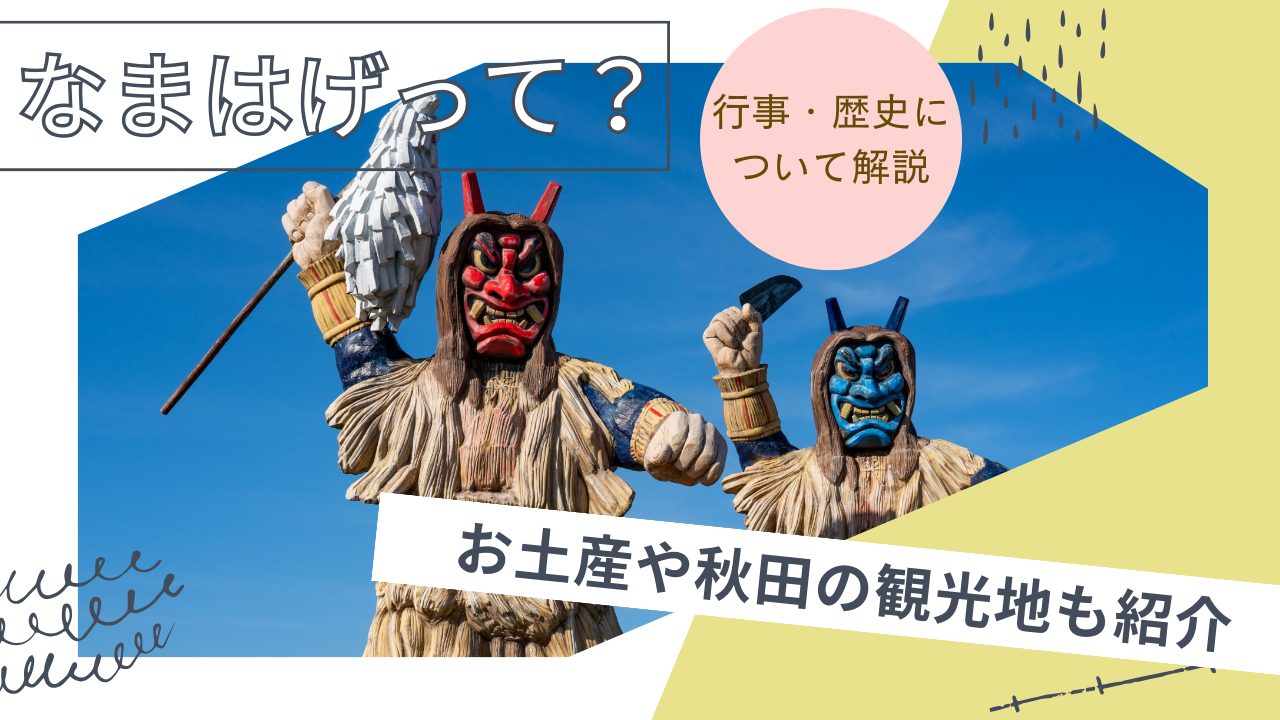

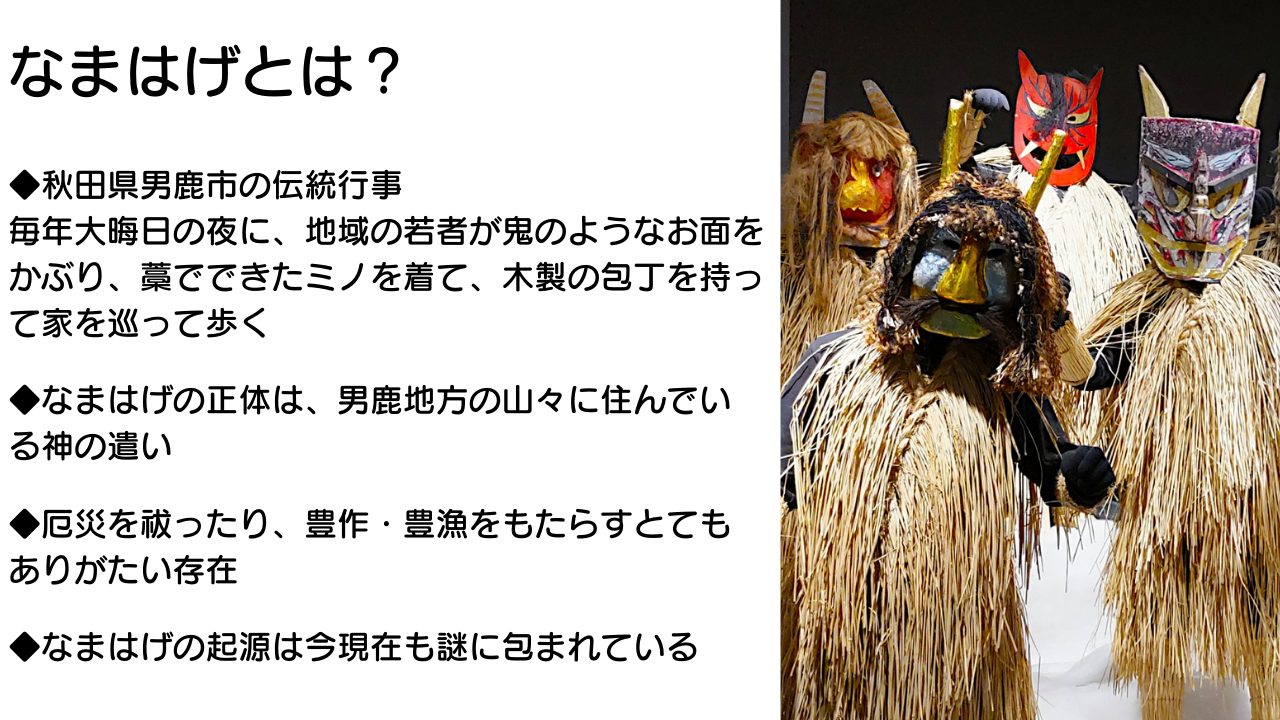

なまはげとは?

伝統行事としてのなまはげ

鬼のお面をかぶり、「悪い子はいねがぁ〜」のフレーズでお馴染みのなまはげですが、実際は秋田県男鹿市の伝統行事です。毎年大晦日の夜に、地域の若者が鬼のようなお面をかぶり、藁でできたミノを着て、木製の包丁を持ってそれぞれの家を巡って歩くのです。

家にいきなりなまはげが入ってくるわけではありません。家には先立という役目の人があらかじめ来ており、なまはげが入ってきてもいいか許可を取ります。確認を取る理由は、なまはげはその年に不幸があった家や病人がいる家には入らないためです。確認が済んだら、「悪い子はいねがぁ〜」というお馴染みのセリフを叫びながらなまはげが入ってくるのです。

なまはげは家に入ると、家の中を動きまわります。手に持っている包丁を振り回すこともあるため、子供はもちろんですが、大人でも怯える人が多くいます。家の主人はなまはげを落ち着かせ、酒や料理でおもてなしをします。その時になまはげは、家族が元気で暮らしているか、作物の出来はどうかを質問します。その後、次の年の無病息災や豊作を祈願し、家を去るのです。そして次の家へ向かいます。

幼い子供たちは、なまはげが来たときの記憶が残り、「なまはげ」と親が言うと、言うことを聞くことが多いそうです。

このなまはげ行事は、日本を代表する伝統行事ということで、2018年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。

なまはげの正体

子供にとっては怖いものであるなまはげですが、実際は怖いものではありません。なまはげの正体は、男鹿地方の山々に住んでいる神の遣いです。人間を叱咤激励するのはもちろんですが、厄災を祓ったり、豊作・豊漁をもたらすとてもありがたい存在です。

大晦日という年の変わる時期に訪れる「来訪神」であり、なまはげの行事が始まった昔から現在まで崇められているのです。恐怖を与える原因である、戸を叩いたり足を踏み鳴らしたりする行動も、実は家の中に漂っている邪気を追い払うためにやっているのです。ここまで聞くと、なまはげは怖いものではなく、幸せを運んできてくれるものであることがわかります。

なまはげは体にミノを纏っていますが、ミノから落ちた藁には無病息災のご利益があるとされています。体の中で調子が良くないところに巻くと治ると言い伝えられています。なので、多くの家では、家の中に落ちた藁は、次の日までそのままにしておいて、朝が来たら拾って大切に保管するのです。

なまはげの歴史

なまはげは神の遣いですが、辿ってきた歴史には様々な説があります。まずは語源です。なまはげは、「火斑(なもみ)を剥ぐ」という秋田の言葉が由来とされています。火斑とは、囲炉裏のそばにいると手足にできる跡のことです。なまはげのターゲットである怠け者はずっと囲炉裏のそばで温まっているので火斑ができてしまいます。なまはげがその火斑を剥ぎ取って、怠け者を戒めるのです。

続いて、中国の皇帝が連れてきたという説もあります。皇帝が中国から連れてきた鬼たちに1日だけ自由を与えました。すると、鬼たちは悪事を働いて村人を困らせてしまったのです。村人たちはそんな鬼たちに賭けを申し出ました。その賭けとは、一晩で1000段の石段を作ることができたら毎年村から娘を1人提供するというものです。そしてできなかった場合は、村から出て行ってもらいます。

鬼たちはものすごいスピードで石段を積み上げていきました。999段まで積み上げ、あと1段で1000段というときに、1人の村人が機転を利かせ、一番鶏の鳴き声を真似したのです。その声を聞いた鬼たちはもう夜が明けたと勘違いし、1000段積み上げることができませんでした。村人たちは賭けに勝ったことで、村から鬼たちを追い出すことに成功したのです。

ですが、いつ鬼たちからやり返されるかわかりません。鬼たちからの報復を恐れ、毎年鬼の扮装をして村の家々をまわる行事を始めました。まわる家にはごちそうが用意されており、鬼を大切に思っていることを知らせているのです。この扮装の鬼がなまはげになったというものです。

他にも、修行中の山伏が村に降りてきたときに行った儀式が由来になっていたり、村に流れ着いた外国人が鬼のように見えたことから始まったという説もあります。なまはげの起源は今現在も謎に包まれているのです。

実は世界各地に仲間が!?

なまはげは日本の行事ですが、実は似たような行事は世界中にあるのです。

なまはげを「仮面を付けた神霊」と表現すると、同じような行事が世界中にあります。例えば、ドイツ南部やオーストリアには、「クランプス」というものがあります。

半分がヤギ、半分が悪魔のような姿をしており、悪いことをする人々を戒めます。ゲルマンの伝統が起源であり、聖ニコラウスの相棒としての役割から、子供たちを怖がらせることでいい子になるように戒めます。国と姿が違うだけで似たような行事は世界中に存在しているのです。

自宅でもなまはげを感じられる!おすすめのなまはげモチーフお土産

お菓子のにこり 「なまはげのおくりもの」

秋田県に旅行に行ったら、なまはげをモチーフにしたお土産はいかがでしょうか。

まずは、「お菓子のにこり」が販売している「なまはげのおくりもの」です。秋田県大潟村産の米粉を使用しており、ごまの香ばしさと軽い食感が楽しめるサブレです。なまはげのお面の形をしていて、お土産でなまはげを楽しむことができます。

サブレは全国どこのスーパーでも販売されていますが、なまはげのおくりものは米粉を使っているので、普通のサブレよりもエアリーな食感なのです。プレーン味と塩キャラメル味があり、味の好みに応じて好きなものを選べます。両方購入して食べ比べをするのもいいですね。

秋田なまはげしょっパイ

男鹿半島で採れた塩を使ったお菓子が「秋田なまはげしょっパイ」です。塩を使ったお菓子が多く販売されていますが、なまはげしょっパイは程良い塩加減でクセになってしまい、何個も食べてしまうという人が多くいます。

しょっパイのパッケージはなまはげのデザインです。秋田県に旅行に出かけたことが一目でわかります。個包装なので、毎日少しずつ楽しむ事ができますし、職場でばらまきのお土産として使うことも可能です。

なまはげ饅頭

なまはげの形をしているお菓子で他におすすめなのが「なまはげ饅頭」です。饅頭と言っても普通の饅頭ではなくカステラでできている饅頭です。

なまはげ饅頭の中には、国産小豆で作られたたくさんのあんこが入っており、甘いカステラの味と一緒にあんこを楽しめるようになっています。同時に食べることで優しい味わいが口に広がります。

実は、なまはげ饅頭はモンドセレクション大賞の金賞の受賞という素晴らしい実績があるお菓子です。なまはげのデザインのパッケージに包まれているので、秋田県のご当地感満載です。

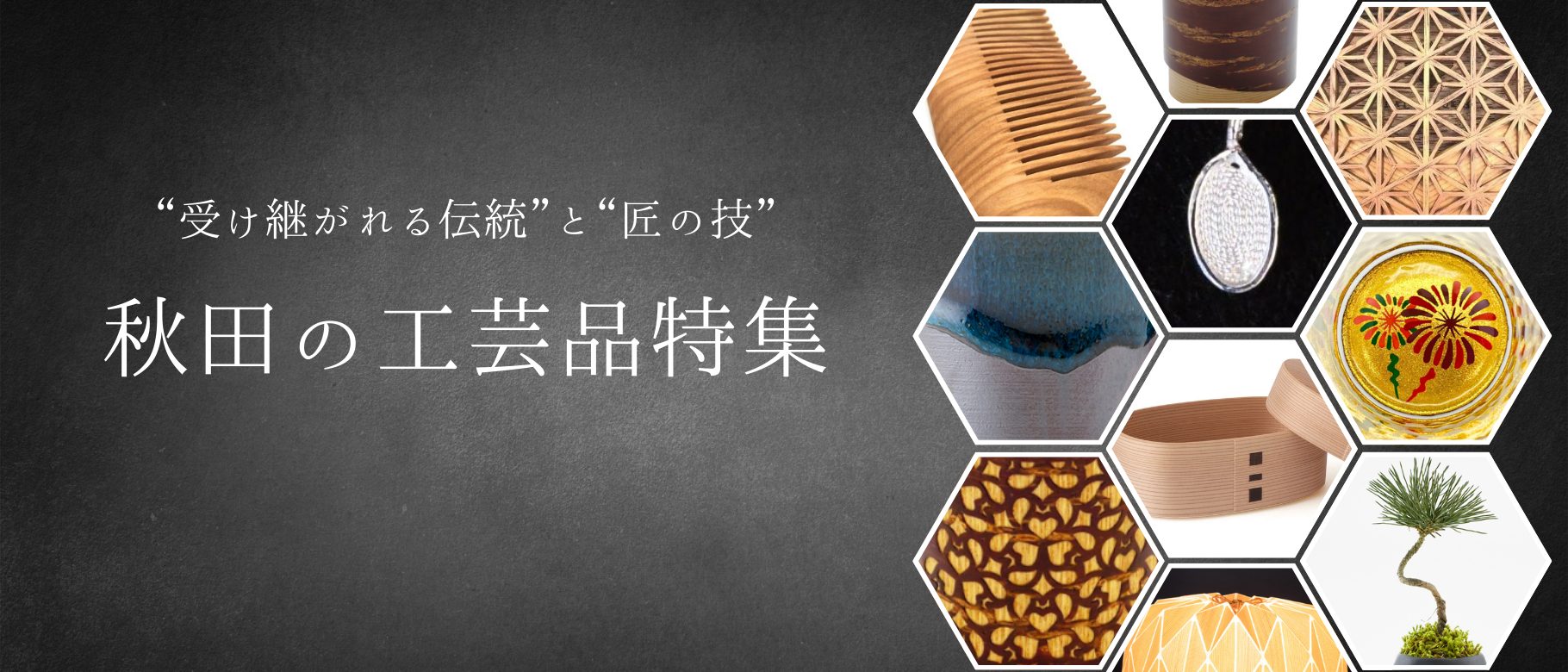

詩の国商店 オンラインストア

詩の国商店は、秋田の豊かな自然と伝統が育む食品や工芸品を厳選してお届けするオンラインストアです。お米や野菜、果物、海産物、発酵食品、伝統工芸品など、秋田ならではの逸品を取り揃えています。

それぞれの商品には、生産者が大切に込めた思いとストーリーが詰まっています。生産者の背景やこだわりに触れられる読みものページも充実。秋田の魅力を手軽に楽しめるオンラインストアです。

>>詩の国商店 オンラインストア|秋田の特産品と生産者の思いも一緒に届ける通販サイト

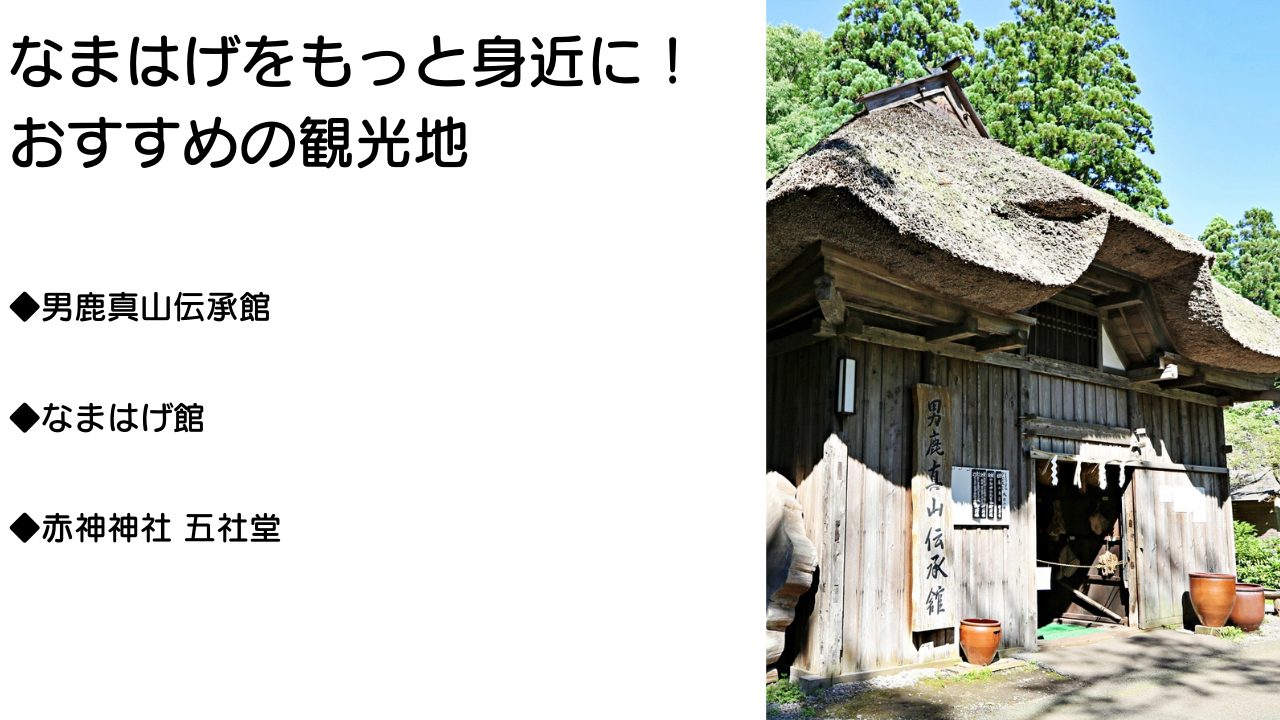

なまはげをもっと身近に!おすすめの観光地

男鹿真山伝承館

なまはげは全国的に有名な行事ですが、地元の人のみで行うため、観光客が体験することはできません。地元のみで行われる民俗行事なのです。

ですが、なまはげの行事の周知を高めるために、観光客でも体験できる施設があります。それが「男鹿真山伝承館」です。男鹿真山伝承館では、なまはげの行事を観光客に向けて再現することで、地元の人以外にもなまはげがどんなものかを知ってもらえるのです。

男鹿真山伝承館の建物は、男鹿地方に多くある曲家民家です。伝統的な造りの建物の中で、同じように、伝統のあるなまはげの行事を再現することで、古くからある伝統を伝えていこうというねらいが見られます。

全国どこに住んでいても、鹿真山伝承館に行けばなまはげの行事を体感することができます。

なまはげ館

男鹿真山伝承館の隣にもなまはげを知ることができる施設があります。それが「なまはげ館」です。なまはげ館には、これまで行事で使われていた、100体以上ものなまはげが展示されています。

同じ男鹿市内でも、地域によってなまはげのお面や衣装は全く違います。そんな地域ごとでのなまはげの違いを見比べられるほか、自分が気に入ったなまはげと出会えるかもしれません。

それだけではなく、現在も行われているなまはげの行事の様子や、伝統を受け継いでいく人たちの精神が描かれたドキュメント映画である「なまはげの一夜」がスクリーンで上映されています。30分おきに上映されているので、好きなタイミングで見られます。

自分が実際になまはげに変身することもできます。専用のスマホアプリを利用して、ARを活用することで簡単になまはげ体験ができるのです。撮影した写真を使い、なまはげのお面や持ち物をアレンジすることができるため、まるで実際に衣装を着たかのような楽しみがあります。年齢を問わず楽しめるコンテンツです。

なまはげ館でしか買えないグッズやお土産も充実しているので、秋田に旅行したときには、ここでお土産を買うのも良いでしょう。

赤神神社 五社堂

なまはげには、石段を999段積み上げた鬼の伝説があります。この伝説の舞台となったのが、「赤神神社 五社堂」です。五社堂に続いている階段は999段あり、この石段を積み上げた鬼たちがなまはげなのです。赤神神社には5体のなまはげが祀られており、伝統や続く歴史を見守っています。

「赤神神社」の赤神とは、漢の武帝のことを示していたり、姿身の井戸や御手先の池など、様々な観光スポットがあるのでしっかり楽しめます。

なまはげで盛り上がろう!なまはげのお祭り

なまはげ柴灯まつり

「なまはげ柴灯まつり」とは、毎年2月の第二土曜を含む金・土・日の3日間開催されます。900年以上前から行われている「柴灯祭」と民俗行事のなまはげを組み合わせたものです。

場所は真山神社で、境内で焚かれている柴灯火の光に照らされ、大迫力のナマハゲ乱舞が行われます。

なまはげ太鼓

なまはげと太鼓を組み合わせたものが「なまはげ太鼓」です。伝統的な行事と、古来からある和太鼓を組み合わせた、新しい男鹿地方独自の芸能なのです。

なまはげ太鼓はどこでも見られるわけではありません。常設公演が行われているのは、男鹿温泉郷の1つである男鹿温泉郷の五風だけです。温泉にゆっくり浸かったあとは、迫力のあるなまはげ太鼓を目の前で聴き、感動が味わえます。この太鼓を見るためだけにわざわざ男鹿まで来る人もいるほど価値のあるものなのです。

なまはげ太鼓で得られる感動と興奮は唯一無二です。ぜひ近くで郷土芸能に触れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

なまはげの見た目は恐ろしいものですが、実際には幸せを祈願してくれる大切な存在です。そんななまはげをより深く知り、身近に感じることができる施設などが秋田県にはあります。

お土産にもなまはげモチーフのものがたくさんあるので、帰った後でもなまはげを楽しめます。

古くから伝わるなまはげに触れ、たどってきた歴史を体感することができますよ。